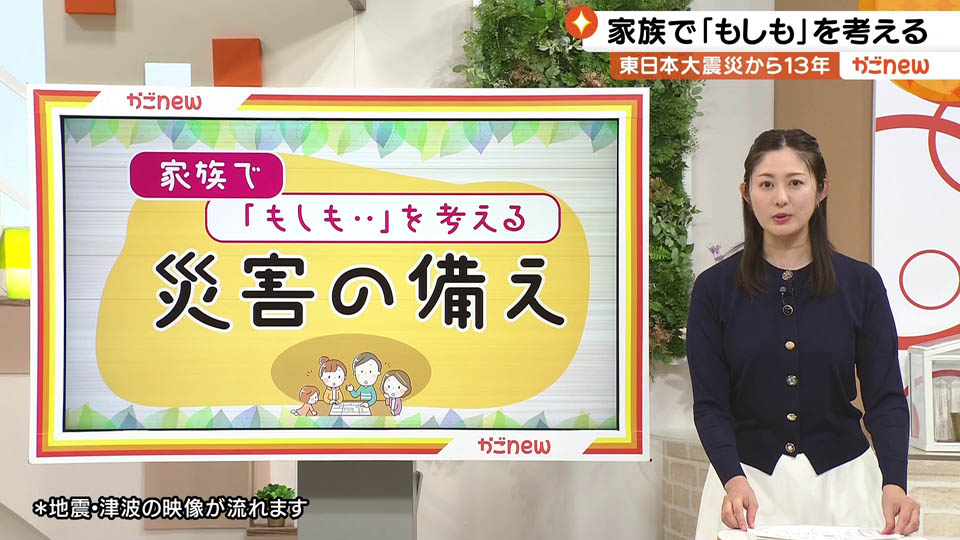

3月11日は、東日本大震災から13年。

そして、今年の元日には能登半島地震が発生しました。

まさか元日に、と思った方もいるかもしれませんが、いつ、どこで起こるのか分からないのが、自然災害です。

子どもの命を守るために、親子で学べる防災を様々な視点で伝える「KTS防災プロジェクト」。

今回は、夜の避難訓練を特集しました。

近年発生した大きな地震災害

【東日本大震災】

2011年3月11日午後2時46分。

東日本大震災が発生。

およそ1万6000人が死亡しました。

【熊本地震】

およそ270人が犠牲になった熊本地震。

2016年4月14日午後9時26分に、最初の大きな揺れが来ました。

震度7の本震が発生したのは、16日の午前1時25分でした。

【能登半島地震】

今年1月1日午後4時10分に起きた能登半島地震。

石川県では、きのうまでに41人が亡くなりました。

地震発生時刻に注目

地震が起こった時間に注目してみましょう。

東日本大震災、能登半島地震の発生は日中でしたが、熊本地震のように夜暗くなってから、または寝ている時間に災害が発生することもあります。

そこで、県内43の自治体に、夜の災害を想定した避難訓練を実施したことがあるか、電話で取材しました。

「ある」と答えたのは、鹿児島市、東串良町、西之表市の3つの自治体でした。

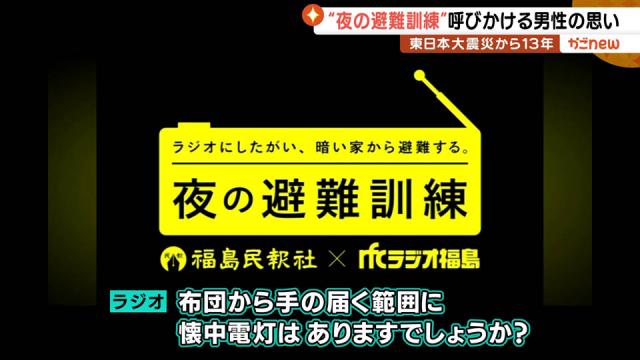

夜の避難訓練とは

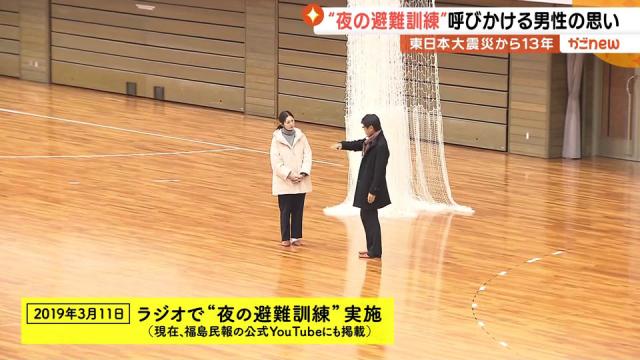

夜の避難訓練は、東日本大震災で被災した新聞社が、夜間も防災意識を高めてもらうおうと、企画したものです。

ラジオから流れる音声に従って行動する訓練プログラムになっていて、動画投稿サイトで体験することが出来ます。

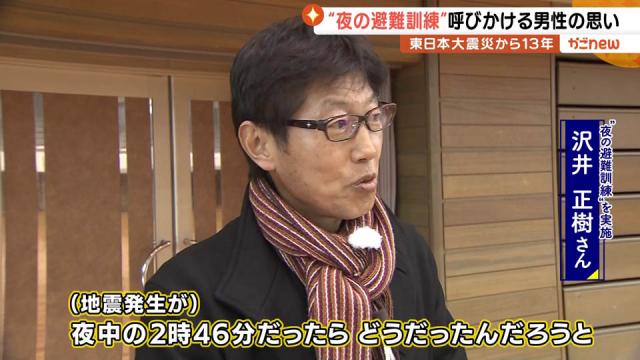

この動画を作った福島民報社の沢井正樹さんに、実際に話を聞いてきました。

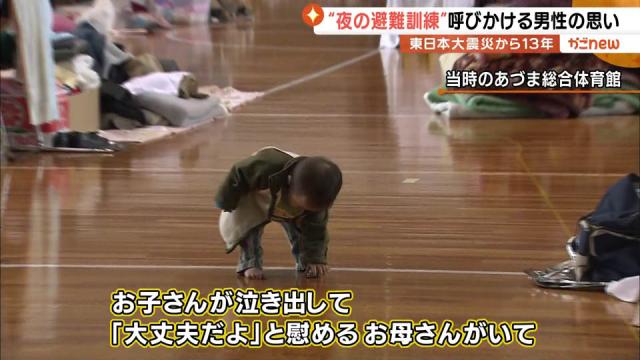

沢井さんと待ち合わせをした福島市のあづま総合体育館は、13年前は避難所でした。

(沢井さん)

床一面全体に敷居もなく、あるものを敷いて寝るみたいな生活を、最大2500人の方がされてた場所。

沢井さんは当時、この体育館に支援物資を運びました。

(沢井さん)

こちらに伺った時も地震のアラートが鳴って、お子さんが泣き出して、「大丈夫だよ」と慰めるお母さんがいて、不安がってるおばあさんがいて。

(沢井さん)

地震発生が12時間違って、午前2時46分だったらどうだったんだろうと。

暗闇では、心理的に落ち着いて行動できなくなるのは、自分も当時の余震で経験していた。

一度自分で経験してる人がいれば、夜に災害があったときでも対応できるし、そうすれば人の命が救える。

8年後の2019年3月11日、沢井さんは、ラジオを使った夜の避難訓練を実施しました。

夜の避難訓練を体験してもらう

ある親子の協力を得て、夜の避難訓練を体験してもらいました。

南九州市知覧町に住む、

(母・麻美子さん)

頭の片隅には、普段の備えをしないといけないなとか、こういう事だったらできるかなとか考えるが、なかなか実践に移せていない。

今回は、寝室で就寝中に地震が発生。

停電し暗闇の中、避難するという想定で訓練を始めました。

夜の避難訓練をするとだけ伝えていて、ラジオを聞くのは初めてです。

電気を消してスタートです。

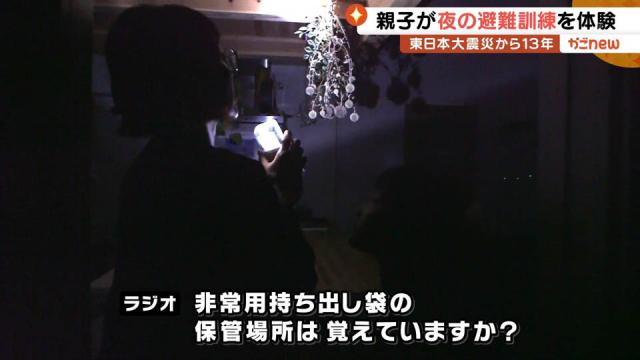

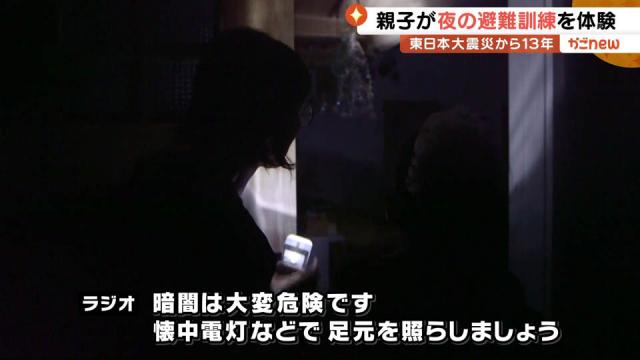

(ラジオ )

地震が発生しました。

これは訓練です。

布団から手の届く範囲に、懐中電灯はありますか?

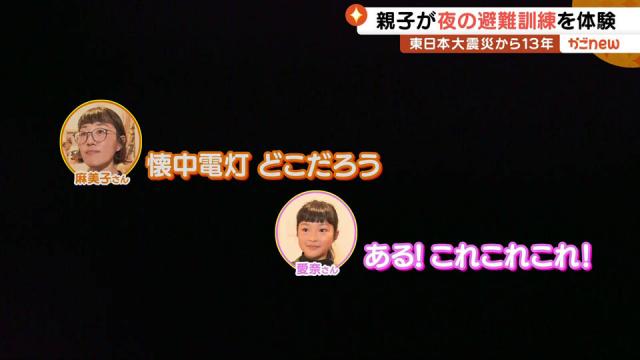

(母・麻美子さん)

懐中電灯、どこだろ。

(娘・愛奈さん)

ある!これこれこれ!

明かりを確保したら、お互いにケガがないかを確認します。

(ラジオ )

非常用持ち出し袋の保管場所は覚えていますか?

(2人)

ない。

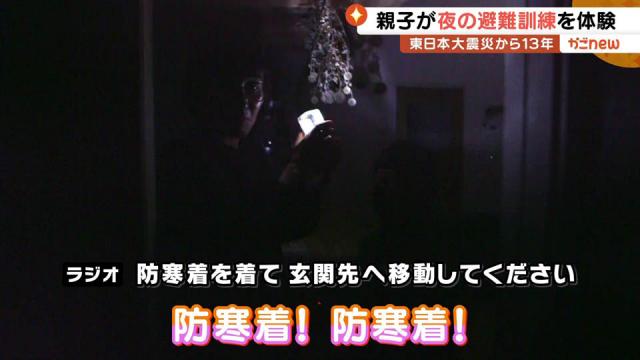

(ラジオ )

防寒着を着て、玄関先へ移動してください。

(2人)

防寒着!防寒着!

(ラジオ )

暗闇は大変危険です。

しっかりと、懐中電灯などで足元を照らしましょう。

(母・麻美子さん)

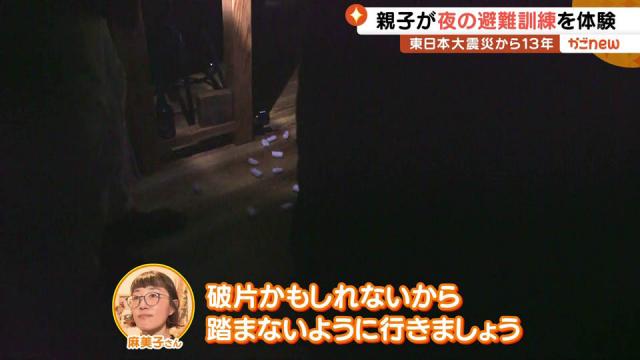

あ、何か落ちている。

(娘・愛奈さん)

何か落ちてる。

(母・麻美子さん)

破片かもしれないから、踏まないように行きましょう。

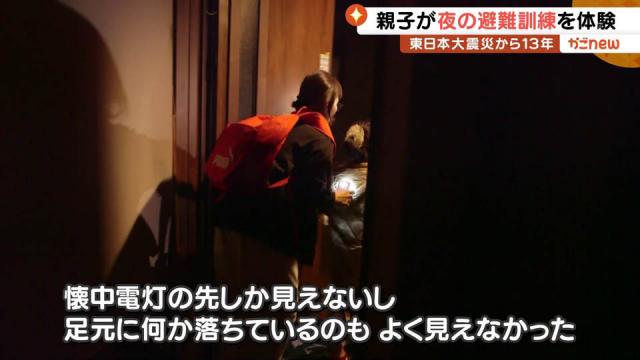

ガラス片などに注意しながら、懐中電灯の明かりだけを頼りに、玄関へと進みます。

(母・麻美子さん)

真っ暗で、見えないね。

(娘・愛奈さん)

ね、見えない。

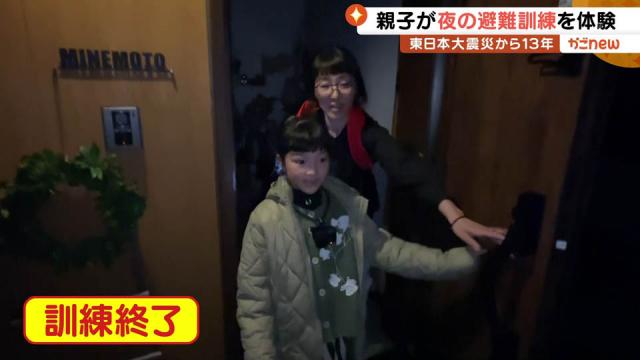

靴を履いて、玄関の外に出たら訓練終了です。

2人とも、夜の避難訓練は初めての体験でしたが、無事に避難できました。

(娘・愛奈さん)

本当だったらどうなのかなと考えて、やっぱり備えって大事だなと思った。

(母・麻美子さん)

今回、カウンターの角がすごく気になって。

慌ててると、もっと勢いがあってぶつかったりするのかなと。

(母・麻美子さん)

日頃から避難経路、自分たちが通るところはスムーズに通れるように、物を置かないとか、心配りがあるといいのかなと思いました。

日中とは違う動きをしなければいけないのが、夜の自然災害です。

一度練習をしていると、初動も変わってきますので、家族で実践してみてください。

停電時の食事

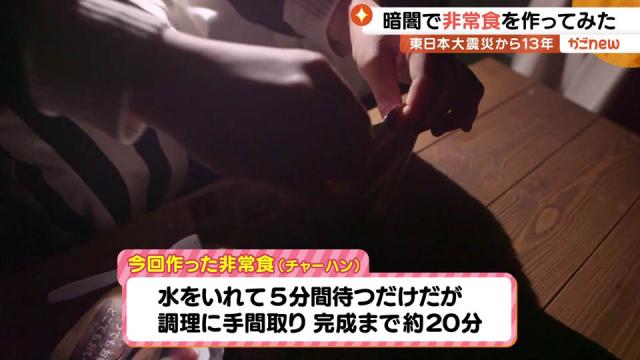

峰元さん親子に、真っ暗な中、実際に非常食を用意してもらいました。

停電が続いていることを想定して、スマートフォンの明かりだけを頼りに、非常食の「チャーハン」を作ります。

2人とも非常食を作るのは、初めてです。

暗闇の中ということもあり、手順を一つずつ確認しながら、ゆっくりと調理を進めます。

水を入れて5分待つだけですが、手間取り、完成まで20分ほどかかりました。

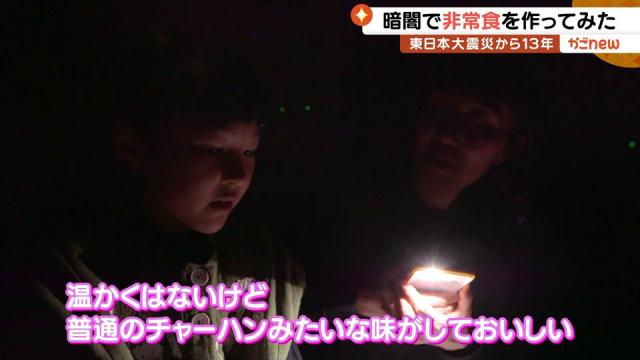

(娘・愛奈さん)

温かくはないけど、普通のチャーハンみたいな味がしておいしい。

(母・麻美子さん)

すごい!おいしいチャーハンです。

今、非常食にはスイーツもあります。

続いて、「あんこ餅」に挑戦です。

餅を水に浸します。

あんこは、粉末に水を入れてかきまぜます。

調理開始から、7分ほどで完成しました。

(娘・愛奈さん)

あんこがちょっとざらざらしていて、お餅もモチモチしていて、めっちゃおいしい。

(母・麻美子さん)

長く、甘い物を食べられない時に食べられると、すごくいいかも。

初めての非常食を、暗闇の中で体験した2人。

非常食を日常に取り入れて、普段から調理したり味に慣れておくのは大切だと、再認識したようでした。