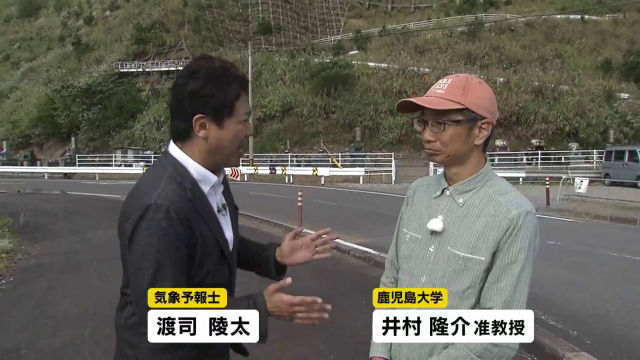

奄美大島・豪雨災害の教訓

鹿児島大学の井村 隆介准教授とともに防災に関するさまざまな知識を深める「井村 隆介准教授の防災をマナブ」です。

今回は『離島の防災』に注目します。2010年に、豪雨災害で土砂災害や洪水が発生した奄美大島で、大雨の教訓を取材しました。

(2019年12月5日 放送)

今回のテーマ『奄美の土砂災害・洪水の対策』

●気象予報士・渡司陵太

奄美大島にやってきました。

今回はどんなテーマでマナブのでしょうか?

●鹿児島大学・井村隆介准教授

鹿児島県は南北600キロで長いんですけども、本土以外にもいろんな自然災害のリスクがあるんですね。

きょうは奄美地域においての土砂災害・洪水の対策について考えてみたいと思います。

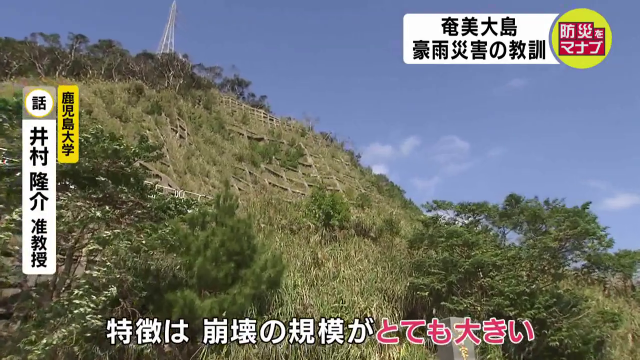

大規模な土砂災害

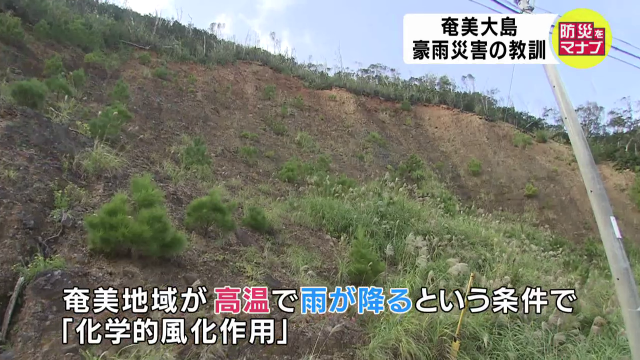

最初は龍郷町の崖崩れの現場です。

高さはおよそ60メートル。

2010年に起きた奄美豪雨で、山の斜面が大きく崩れました。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

特徴としては崩壊の規模がとても大きいです。

●気象予報士・渡司陵太

表面だけが崩れたのではないですね

●鹿児島大学・井村隆介准教授

かなり深くて、尾根の部分が全部落ちています。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

こういう現象は奄美では本土に比べると起きやすいことを知ってもらいたいと思います。

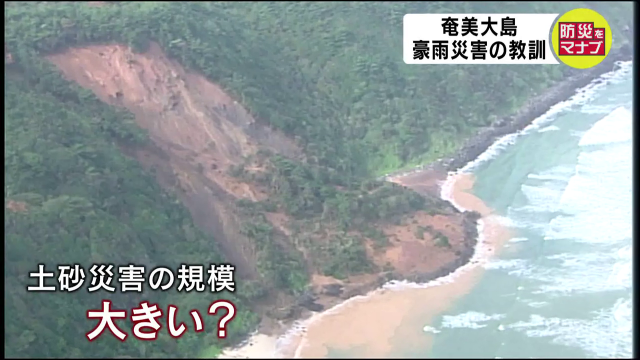

なぜ奄美の土砂災害は大規模?

なぜ奄美では土砂災害の規模が大きくなりやすいのでしょうか?

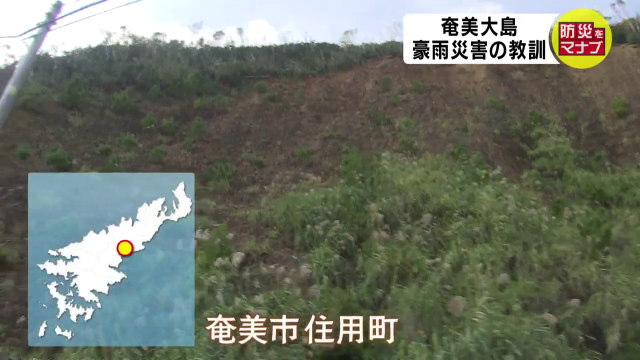

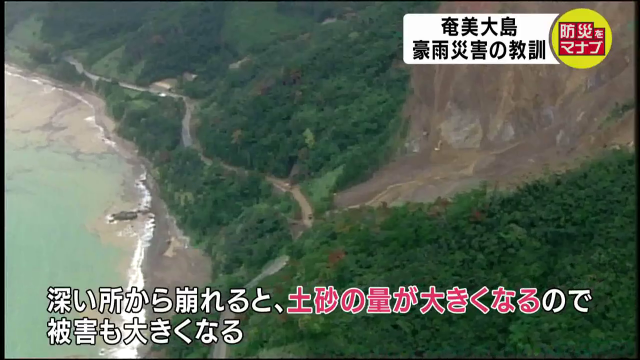

同じく2010年の豪雨で土砂災害が起きた奄美市住用町の現場に、その手がかりがありました。

●気象予報士・渡司陵太

奄美の土壌はどういう特徴が?

●鹿児島大学・井村隆介准教授

崖が見えますが、赤く見える土壌が特徴です。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

これは奄美地域が高温で雨が降るという条件で、化学的風化作用が起きて岩石が赤っぽくなっています。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

岩石の形を残しているように見えますけど、本当にぼろぼろですぐに崩れてしまいます。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

奄美の場合は、(本土と)同じような急傾斜の場合に、より大きな崩壊が起きやすいです。

深い所から崩れるというのは、それだけ崩れた土砂の量が大きくなりますので被害も大きくなるということです。

洪水の被害も…

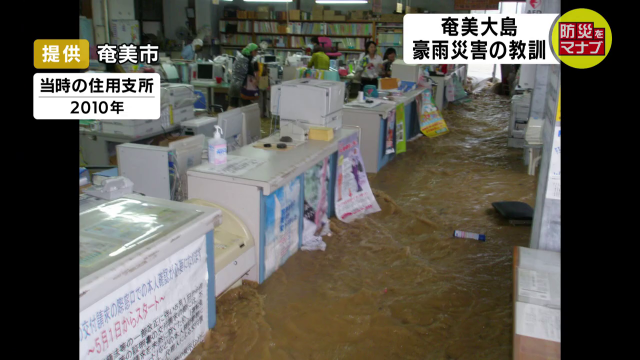

2010年の奄美豪雨で、もうひとつの特徴となったのが洪水です。

山が多い奄美大島では、降った雨がそのまま海岸近くの集落に流れ込むという地形的な特徴があります。

奄美豪雨で1時間に131ミリの雨が降った奄美市住用町では、防災の要となるはずの市役所の住用支所が洪水で深さ2.6メートルも冠水しました。

当時、支所に勤めていた久保田さんに話を聞きました。

●奄美市住用支所に勤務していた 久保田 貴美人さん

役場が浸水してしまうと、大雨の初動体制がとれないわけですので、情報が住民に伝えられないというのが非常に大きかったです。

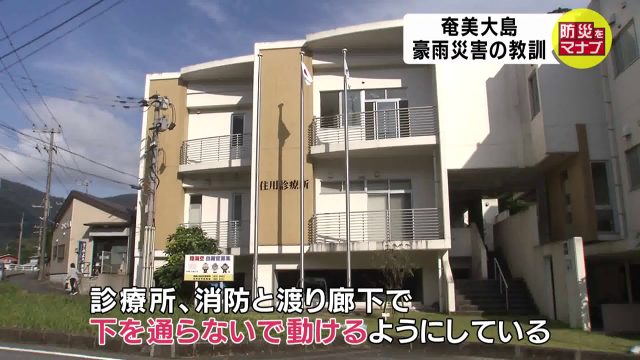

2010年の豪雨後、市はおよそ7億円をかけて庁舎を建て替えました。

1階は駐車場になっており、消防や診療所の施設を併設しているのが特徴です。

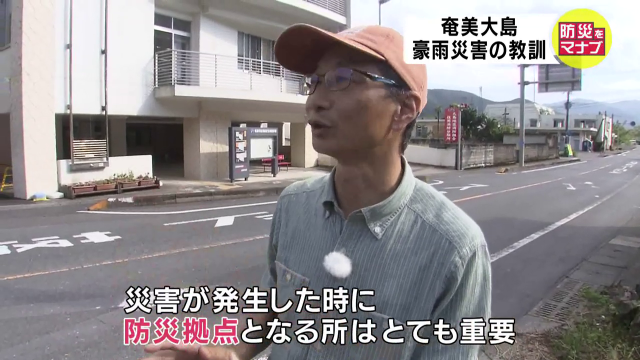

●鹿児島大学・井村隆介准教授

災害がいろんな所で発生した時に、防災拠点となる所はとても重要です。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

新しくなった住用支所は1階を駐車場にして、重要な施設を置かないようにしています。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

さらに診療所・消防と渡り廊下で、下を通らないで動けるようにしているので、とてもいい状態です。

災害に備えるためには防災拠点も強い構造を持っておかないといけないので、うまく機能していると思います。

地域住民の防災は?

地域住民の備えも重要です。

奄美大島の中ほどにある見里地区を訪ねました。

公民館には停電に備えて発電機を完備、自主防災組織で地域ぐるみの防災を行っています。

●気象予報士・渡司陵太

自主防災組織ではどんなことをしているんですか?

●奄美市住用町見里集落 村山 則文 区長

自分たちでできるものはやっていこうということで、行政に頼らないで、排水路の土砂の除去とか、訓練をしています。

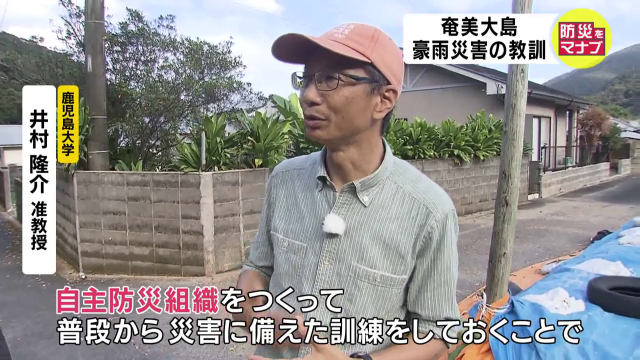

離島だけでなく県内各地にできている自主防災組織。

井村准教授は組織を作るだけでなく日頃から活動することが重要だと指摘します。

●鹿児島大学・井村隆介准教授

自主防災組織を作って普段から災害時に備えた訓練をしておくことによって、はじめて本当に事が起こった時に、自主防災組織がいきます。

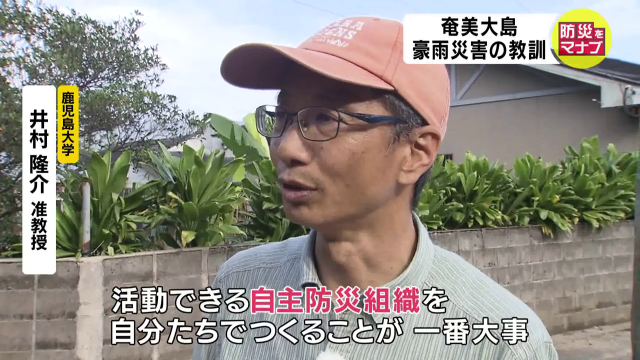

●鹿児島大学・井村隆介准教授

自主防災組織の組織率が100%であっても、その時に活動できなければ、何の意味も無いわけで、活動できる自主防災組織を自分たちで作ることが一番大事だと思います。

2010年の奄美豪雨を教訓に進む、災害への備え。

次の大雨で大きな被害が出ないようにするためにも、ひとりひとりの意識が大切です。

(2019年12月5日 放送)