奄美の津波災害に学ぶ

鹿児島大学の井村隆介准教授を先生に迎え、親子で楽しく学ぶ“ぼうさいの時間”。

11月5日は、国が定めた「津波防災の日」でした。

そこで今回は、過去の鹿児島での津波災害を知り、教訓を学びました。

◆井上彩香アナウンサー

奄美大島にやってきました。

今回のテーマは、〝奄美の津波災害に学ぶ〟です。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

奄美大島では、今年1月にフンガトンガという火山が噴火して、津波が押し寄せて、一時避難指示が出された。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

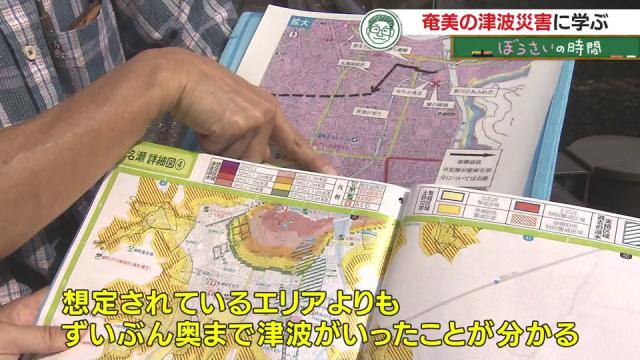

これは、奄美市名瀬のハザードマップ。

この辺りのエリアが津波の想定エリア。

しかし実際には、奄美では過去に、もっと広い範囲が津波に襲われたことがある。

奄美を襲ったチリ地震の津波

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

1960年の5月に、南米チリの辺りで大きな地震が起こった。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

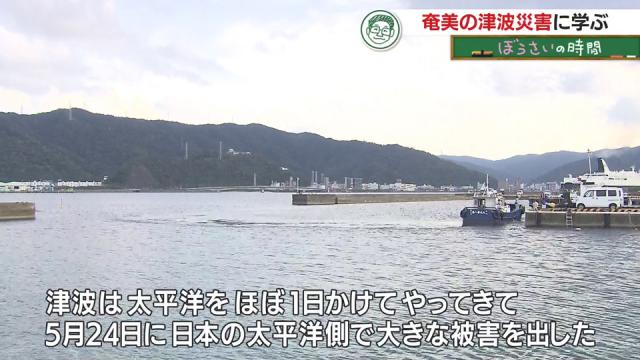

津波は太平洋をほぼ一日かけてやってきて、5月24日に、日本の太平洋側で大きな被害を出した。

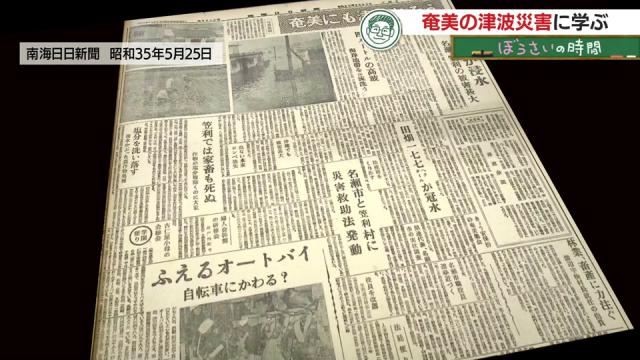

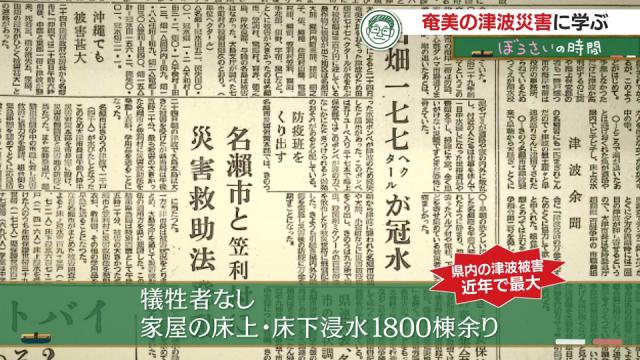

奄美市に本社を置く南海日日新聞の

1960年、昭和35年5月25日付の紙面です。

「四メートルの高波 海岸地帯を濁流洗う」

チリ地震では、奄美市名瀬で4.4mの津波を記録。

犠牲者はでませんでしたが、1800棟余りが床上、床下浸水するなど、甚大な被害が出ました。

近年、県内に被害をもたらした津波としては最大です。

名瀬測候所に、当時の貴重な写真が保管されていました。

かつての商工会議所。

大人の男性の腰の位置まで、津波の痕が残っています。

繁華街・屋仁川通りは、一面、水の海に。

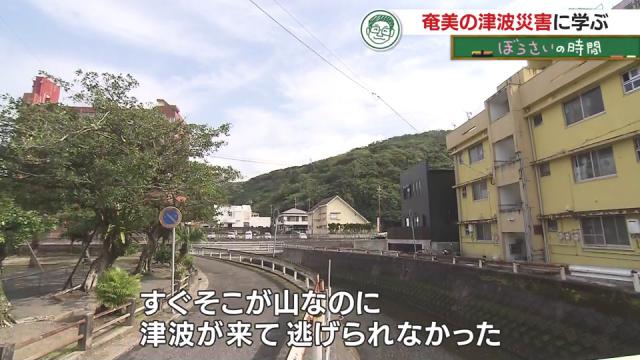

名瀬を流れる永田川です。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

この川をずっと津波がさかのぼって、この辺りも2m以上の浸水があったことが分かっている。

◆井上彩香アナウンサー

2m!?

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

当時はもう少し潮が上がっている、満潮に近い時期。

そのときの様子を地元の方に伺った。

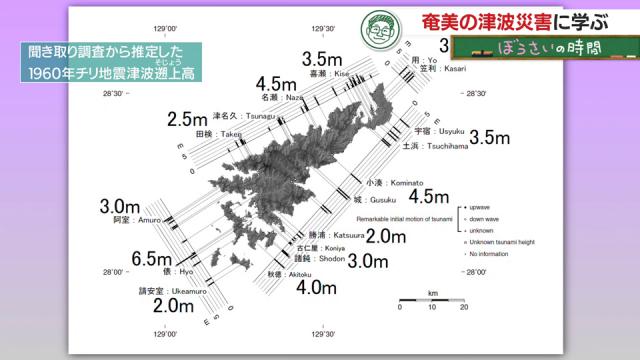

井村先生の大学の研究グループが、当時の津波被害について奄美の住民に聞き取り調査したものです。

この住民は当時小学生だったそうです。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

今、私たちがいるのと同じ所を見ると、想定されているエリアよりもずいぶん奥まで津波がいったことが分かる。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

ここに住まわれてた方が、津波がやってきたということで、膝までつかりながら避難をした。

すぐそこが山なのに、津波が来て逃げられなかったということは、川の水位はかなり上がっていた。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

そういうことがあったので、画面左側の市役所の後ろの高台に逃げた。

井村先生のチームが行った聞き取り調査から、奄美各地に押し寄せた津波の高さの推定は、多くの場所で2mを超えました。

奄美の津波災害の教訓

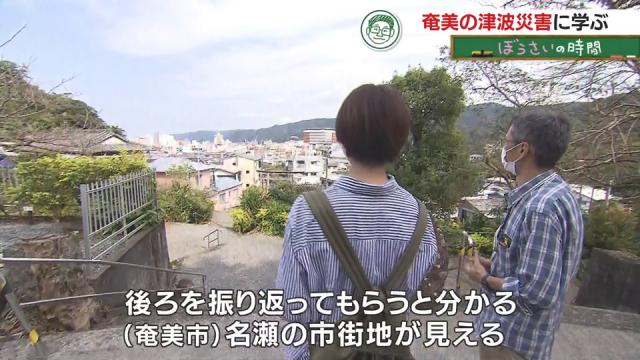

最後にやってきたのは、標高24mの高台にある、高千穂神社です。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

後ろ振り返っていただくとわかる。名瀬の市街地が見える。

◆井上彩香アナウンサー

奥に海も見えますね。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

チリ地震津波の時には、名瀬の人たちはここを目指して逃げた。

高千穂神社の宮司、80歳の黒木正和さん。

チリ地震当時は、家にいて津波に気がつかなかったそうですが、こんな話をしてくれました。

(黒木さん)

この町のかなり上の方なんですけど、下水道の水がずっと逆流していたという話を聞いたことがあります。

波が来るのではなくて、海面全体が上がってくる、そんな状況。

奄美の津波災害から学ぶこと:想定にとらわれず、自分で考える

◆井上彩香アナウンサー

鹿児島に住む人たちが、奄美の津波災害から学ぶことは?

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

想定にとらわれるな、ということ。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

訓練でも、いろんなシチュエーションを考えることが大事。

夜だとか昼だとか、それが冬なのか夏なのか。

一年に一回やっているだけでは全然足りない。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

1960年の津波は、このあたりも4m~5mの津波があがった。

ゆっくりあがってきて、明るい時間だったのもあって、人が死ぬことはなかったですけど、次は分からない。

◆鹿児島大学 井村隆介准教授

過去の災害の資料をもとに、

自分が考えることが出来ていくようにならないといけない。

過去に学び、あらゆる避難のパターンを家族と話してみて下さい。