かごたん4年目 プロジェクトの魅力とは? 中学生×地元企業=新たなアイデア 【鹿児島発】

2025年11月27日(木) 18:48

特集です。

小・中学校で必須の授業となっている総合的な学習の時間。

子どもたちの課題解決能力などを養うことが目的で、鹿児島県内ではこの総合的な学習の時間を使った「かごしま探究プロジェクト」、通称「かごたん」という取り組みが進んでいます。

中学生と地元企業がコラボし、地域をよりよくするための企画を考える、通称「かごたん」。

参加する学校や企業が感じるプロジェクトの魅力を探ります。

鹿児島市立皇徳寺中学校。

校内の一角に「かごしま探究プロジェクト」と書かれたコーナーが。

そこには、「ステップ」や「リソース」といった文字が並んでいます。

かごしま探究プロジェクト。

通称「かごたん」

中学校と企業がタッグを組み、地域をより良くする企画を生み出します。

4年目となる2025年度は、県内の13校と20の企業が参加しています。

プロジェクトの本格指導を前に、8月には企業と中学校の教職員を対象にした合同研修も行われ、参加者は生徒とどのように接するかイメージを深めました。

参加した教員

「『自由でいいんだよ』というこの感覚は持ち帰り、子供たちに体験させてあげたい」

かごしま探究プロジェクト・米森萌事務局長

「企業の皆さんは自社のことにことついて、学び直したり探究し直したりというのがあったり、学校の先生も普段授業はしているが、探究学習を通して(生徒と)一緒に学び合うことをやっているように思う」

かごたんでは、商品や技術、人材といった企業のリソースについて学んだあと、それと組み合わせる食や自然、文化といった地域のリソースを探し、新たなアイデアを見つけていきます。

先ほどの皇徳寺中学校で行われていたのは、「企業のリソース」を見つける作業です。

企業の担当者と初めての顔合わせの場でもあります。

体育館には、プロバスケットボールチーム「鹿児島レブナイズ」の担当者の姿が。

「鹿児島レブナイズで広報をしています、おおやまと言います。キャンプネームは「おおやん」と言います。みんなで言ってみよう せーの(おおやーん!)そうっ最高!それです」

一方、教室では建築資材の販売やサービスを行う、「中澤」の担当者に生徒が質問をしていました

Q.家を建てる上でこの材料は必須だとかは?

「ああ、全部必要だけど」

Q.一番大変な間取りは?

「一番大変な間取り、、、」

生徒たちは、企業のプレゼンを聞いて、直接質問することで探究を深めていきます。

中学生

「知らない言葉を知れてよかった」

「企業の人に質問してみんなと交流できた」

「社員の一日の過ごし方が印象に残った」

約半年間で15のステップをへてアイデアを生み出していく、かごたん。

参加する中学校、企業ともにメリットを感じているようです。

2025年で3年目になる鹿児島市の西紫原中学校は、総合的な学習の時間をより充実させるために導入を決めました。

かごたん3年目 鹿児島市立西紫原中学校・松本遵校長

「ゴールを目指しての取り組みではないので。答えを出すということではないので自由度が非常に高い。子供たちは身近な社会を考えていくというような意味で言えば 非常に楽しく取り組む。そういうような気持ちでやっているのではないかと思う」

一方、こちらは立ち上げ当初からプロジェクトに参加している建設DX事業などを手がける、「久永」。

生徒と接する担当者の学びの場になっていると話します。

かごたん4年目 久永・久永修平社長

「会社のことを理解して子供たちに伝えることによって自分たちも改めて会社の良さ、価値を見直してくれたところは非常に社内にとっては勉強になった」

久永ではかごたんの取り組みを社内報で全社員に共有していて、コミュニケーションツールにもなっているようです。

同じくスタート時からかごたんに参加している「現場サポート」は、このような取り組みをより広めていくことが課題だと感じています。

かごたん4年目 現場サポート・福留進一会長

「ほとんどの中学校ではまだ取り組みがない。そこに応援しようとする企業も少数派。ここが増えなければインパクトを残せないと思う。少ないままであれば一部の子供たちはいいかもしれないが、社会全体を動かすにはまだ数が足りない」

学校側、企業側がそれぞれの立場でメリットを得ながら地域の活性化に繋げていく。かごたんは、そんな可能性を秘めたプロジェクトのようです。

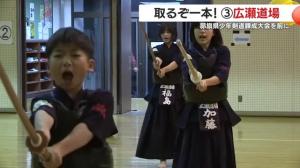

かごたんに参加している学校では12月、企業と考えたアイデアの発表会が行われ、各学校の代表が2026年2月の県大会に進むということです。

事務局では、この活動を支援するサポーターを募集しています。

詳しくは「KTSカナエール」のホームページをご覧ください。

小・中学校で必須の授業となっている総合的な学習の時間。

子どもたちの課題解決能力などを養うことが目的で、鹿児島県内ではこの総合的な学習の時間を使った「かごしま探究プロジェクト」、通称「かごたん」という取り組みが進んでいます。

中学生と地元企業がコラボし、地域をよりよくするための企画を考える、通称「かごたん」。

参加する学校や企業が感じるプロジェクトの魅力を探ります。

鹿児島市立皇徳寺中学校。

校内の一角に「かごしま探究プロジェクト」と書かれたコーナーが。

そこには、「ステップ」や「リソース」といった文字が並んでいます。

かごしま探究プロジェクト。

通称「かごたん」

中学校と企業がタッグを組み、地域をより良くする企画を生み出します。

4年目となる2025年度は、県内の13校と20の企業が参加しています。

プロジェクトの本格指導を前に、8月には企業と中学校の教職員を対象にした合同研修も行われ、参加者は生徒とどのように接するかイメージを深めました。

参加した教員

「『自由でいいんだよ』というこの感覚は持ち帰り、子供たちに体験させてあげたい」

かごしま探究プロジェクト・米森萌事務局長

「企業の皆さんは自社のことにことついて、学び直したり探究し直したりというのがあったり、学校の先生も普段授業はしているが、探究学習を通して(生徒と)一緒に学び合うことをやっているように思う」

かごたんでは、商品や技術、人材といった企業のリソースについて学んだあと、それと組み合わせる食や自然、文化といった地域のリソースを探し、新たなアイデアを見つけていきます。

先ほどの皇徳寺中学校で行われていたのは、「企業のリソース」を見つける作業です。

企業の担当者と初めての顔合わせの場でもあります。

体育館には、プロバスケットボールチーム「鹿児島レブナイズ」の担当者の姿が。

「鹿児島レブナイズで広報をしています、おおやまと言います。キャンプネームは「おおやん」と言います。みんなで言ってみよう せーの(おおやーん!)そうっ最高!それです」

一方、教室では建築資材の販売やサービスを行う、「中澤」の担当者に生徒が質問をしていました

Q.家を建てる上でこの材料は必須だとかは?

「ああ、全部必要だけど」

Q.一番大変な間取りは?

「一番大変な間取り、、、」

生徒たちは、企業のプレゼンを聞いて、直接質問することで探究を深めていきます。

中学生

「知らない言葉を知れてよかった」

「企業の人に質問してみんなと交流できた」

「社員の一日の過ごし方が印象に残った」

約半年間で15のステップをへてアイデアを生み出していく、かごたん。

参加する中学校、企業ともにメリットを感じているようです。

2025年で3年目になる鹿児島市の西紫原中学校は、総合的な学習の時間をより充実させるために導入を決めました。

かごたん3年目 鹿児島市立西紫原中学校・松本遵校長

「ゴールを目指しての取り組みではないので。答えを出すということではないので自由度が非常に高い。子供たちは身近な社会を考えていくというような意味で言えば 非常に楽しく取り組む。そういうような気持ちでやっているのではないかと思う」

一方、こちらは立ち上げ当初からプロジェクトに参加している建設DX事業などを手がける、「久永」。

生徒と接する担当者の学びの場になっていると話します。

かごたん4年目 久永・久永修平社長

「会社のことを理解して子供たちに伝えることによって自分たちも改めて会社の良さ、価値を見直してくれたところは非常に社内にとっては勉強になった」

久永ではかごたんの取り組みを社内報で全社員に共有していて、コミュニケーションツールにもなっているようです。

同じくスタート時からかごたんに参加している「現場サポート」は、このような取り組みをより広めていくことが課題だと感じています。

かごたん4年目 現場サポート・福留進一会長

「ほとんどの中学校ではまだ取り組みがない。そこに応援しようとする企業も少数派。ここが増えなければインパクトを残せないと思う。少ないままであれば一部の子供たちはいいかもしれないが、社会全体を動かすにはまだ数が足りない」

学校側、企業側がそれぞれの立場でメリットを得ながら地域の活性化に繋げていく。かごたんは、そんな可能性を秘めたプロジェクトのようです。

かごたんに参加している学校では12月、企業と考えたアイデアの発表会が行われ、各学校の代表が2026年2月の県大会に進むということです。

事務局では、この活動を支援するサポーターを募集しています。

詳しくは「KTSカナエール」のホームページをご覧ください。